Je travaille comme ingénieur sécurité au ENGIE Lab Crigen, à Stains (région parisienne), mais je suis également docteur en sciences de la terre et chercheur associé à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J’ai développé une compétence en géoarchéologie sur les monuments de Paris et de ses environs. J’ai publié plusieurs ouvrages* de référence sur les pierres de construction, en particulier sur l’économie de la pierre de l’Antiquité à l’époque Moderne.

Un ingénieur sécurité au chevet de Notre-Dame de Paris

Par ENGIE - 12 février 2025 - 14:23

On peut être ingénieur sécurité au ENGIE Lab Crigen et expert en géoarchéologie : c’est l’expérience de Jean-Pierre qui a participé à la reconstruction de la célèbre cathédrale. L'occasion était trop belle pour ne pas vous raconter les défis qu’il a relevés.

Quel rapport entre ENGIE et la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?

Raconte-nous comment tu as contribué à la restauration de Notre-Dame après le terrible incendie de 2019.

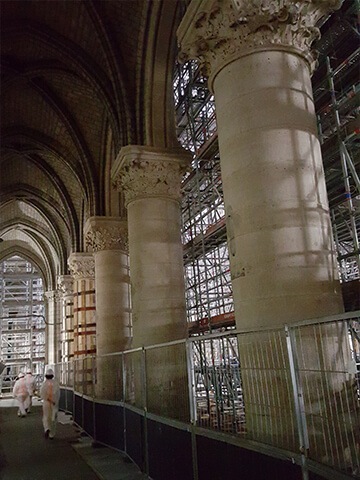

Accompagné de Lise Leroux, géologue au Laboratoire de recherche des monuments historiques, nous avons été, tous deux, sollicités par les architectes en charge de la reconstruction. Plus précisément, en intégrant le groupe de travail « Pierre et mortier, décor monumental » sous l’autorité de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris. Ce groupe comprenait 33 chercheurs spécialisés en archéologie du bâti, géochimie, géophysique, histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques et en physique du solide.

Notre mission en tant que géologue était d’identifier les différentes natures et qualités de pierres dans les maçonneries, de retrouver les lieux d’extraction des pierres médiévales et modernes, et, de proposer les carrières aptes à fournir les pierres nécessaires à la restauration. Un vrai travail de détective.

Comment t'y es-tu pris pour trouver ces pierres ?

Il a fallu partir à la recherche des pierres d’origine, comprendre quelles étaient leurs caractéristiques géologiques, géotechniques et esthétiques puis d’identifier les carrières capables de fournir des pierres comparables. Nous sommes partis visiter de nombreuses carrières autour de Paris, abandonnées ou en activité, tout cela pour proposer une sélection très précise des plus belles natures de pierres de remplacement.

Quelles difficultés as-tu rencontrées ?

Le principal défi de ce chantier exceptionnel concernait le délai, qui était très serré. Une fois les matériaux sélectionnés, il fallait organiser la logistique et garantir que tout soit fait dans les règles de l’art. Les risques étaient nombreux : les pierres de taille devaient s’intégrer parfaitement dans l’édifice monumental, en retrouvant les méthodes de construction médiévales. Une véritable course contre la montre, mais aussi une expérience humaine incroyable, où chaque expert a donné le meilleur de lui-même pour un objectif commun : reconstruire Notre-Dame.

Comment as-tu vécu cette aventure scientifique et humaine ?

Cette aventure a été unique, à la fois sur le plan humain et scientifique. Travailler sur un projet aussi emblématique a renforcé ma conviction que la science, et en particulier la géologie, doit être au service de la société et de la préservation de notre patrimoine commun. Cela m’a aussi permis de mieux comprendre la nécessité de collaborer avec des spécialistes d’autres disciplines, par exemple auprès des chercheurs en Sciences humaines. Cette expérience hors du commun a transformé ma manière d’aborder mes recherches.

Et en tant qu’ingénieur sécurité, quel a été ton regard sur ce chantier hors normes ?

Cette expérience si particulière s’est déroulée sur un chantier hors norme avec beaucoup d’entreprises intervenantes, créant de multiples coactivités, en présence de nombreux risques majeurs comme le travail en hauteur, le déchargement et le levage des charges lourdes, la manutention, etc. Le chantier contaminé par le plomb a nécessité la mise en place des mesures de protection spécifiques et rigoureuses pour la santé des praticiens. La gestion complexe des risques sur ce chantier de démesure a été très riches d’enseignements pour l’exercice de préventeur au CRIGEN que je fais partager à mes collègues chercheurs.

*Pour aller plus loin, la bibliographie de Jean-Pierre.

|